Das Thema Angst ist hier im Sophieversum ein omnipräsentes – so wie auch in meinem Leben. Es zieht sich durch nahezu alles, auf die eine oder andere Art und so auch durch mein Schreiben.

Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als meine ehemalige Kollegin K. von ihrer Depressionsdiagnose mit Angststörung erzählt hatte und ich – im Brustton der Überzeugung – sagte, dass mich das „dicke D“ schon irgendwie immer begleitet, aber zumindest von der Angst wäre ich verschont geblieben. (Dieselbe Reaktion wie die auf die Erzählung meiner anderen Kollegin C. von ihrem narzisstischen Vater.)

Was. Für. Ein. Enormer. Unsinn.

Aus heutiger Sicht frage ich mich ernsthaft, wie sehr meine Selbstwahrnehmung zu dem damaligen Zeitpunkt verzerrt war, ob ich mich im goldenen Käfig einfach so komfortabel eingerichtet und das viele mich Fürchten verdrängt hatte oder in welchem Paralleluniversum ich mich zu finden glaubte. Angst war immer ein zentraler Bestandteil meines Lebens und meiner (im Rahmen meiner marginalen Möglichkeiten) Entscheidungen gewesen. Angst war mein Motor und meine Haut, ihr ordnete ich alles unter, baute mein kleines Leben drumherum so gut es eben ging – bis ich irgendwann (wortwörtlich) körperlich und seelisch erstarrte.

Abgesehen vom Leben mit meinen narzisstischen Eltern hat mich die Angst um Vieles im Leben gebracht und mich wieder und wieder außerhalb der Norm stehen gelassen, als Zaungast und Zuschauerin bei der Unbeschwertheit, mit der andere reisten und tanzten und Erfahrungen machten.

Wie sehr die Angst mich gebremst hatte, wurde mir in den letzten Tagen schlagartig wieder bewusst, als ich den autobiografischen Roman von Kea von Garnier las. Ich folge ihr auf unterschiedlichen Kanälen schon lange, weil ich ihre Art, Sprache zu benutzen, so sehr mag, weil sie mich so mitnimmt mit ihren bildsprachlichen Ausdrücken, die das Lesen zu sehr viel mehr als einer visuellen Sinnwahrnehmung machen. Sie schreibt über ihren Kampf mit ihren psychischen Erkrankungen, die in vielen Facetten ganz anders, in anderen Erfahrungen aber so gleich zu meinen sind. Vor allem das: das sich fragen, wann das Leben endlich normal wird? Die Erwartungshaltung der anderen zu spüren zu funktionieren, obwohl einem niemand sagen kann, wie das in den eigenen Schuhen funktioniert. Das Hoffen und Bangen, das Unzuverlässigsein und Menschen, die man mag, dadurch zu enttäuschen, sich selbst zu enttäuschen wegen stornierter Reisen und abgesagten Treffen und verfallener Tickets und der verlorenen Erinnerungen, die man nie haben würde.

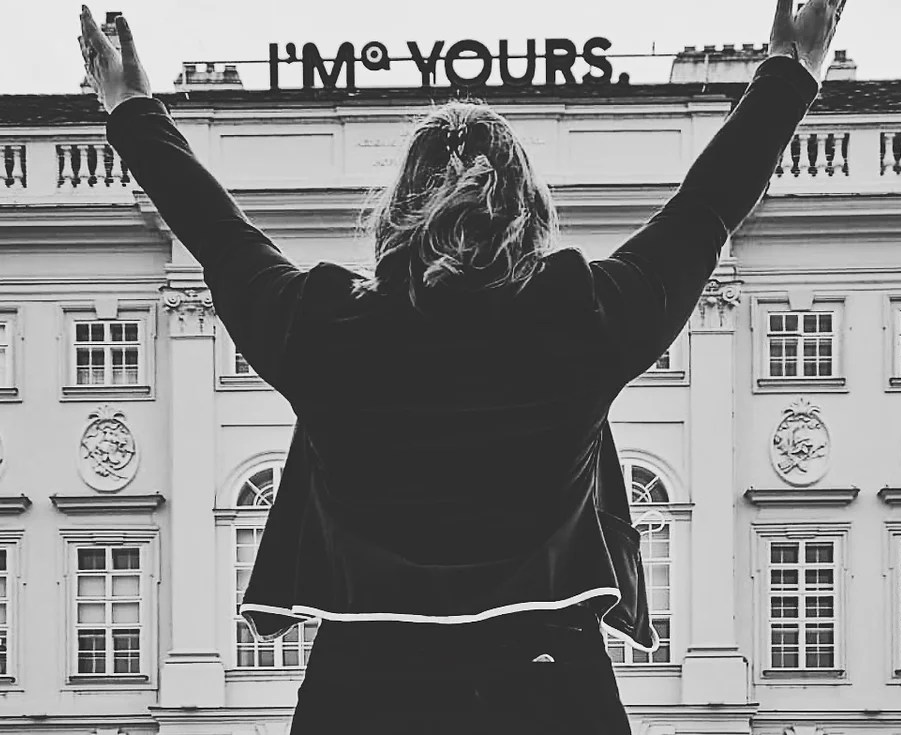

So wurde auch mir bewusst, dass die Angst mein Gegner ist, den es zu bekämpfen gilt, weil mein Leben sonst auf den Radius meiner im Universum nicht einmal ansatzweise stecknadelgroßen Wohnung zusammenschrumpfen würde und ich begann, mich aus dem Vermeidungsverhalten herauszuwinden. Heute ist Vieles, das vor zehn Jahren undenkbar war, noch immer nicht angenehm, aber machbar. Ich lebe heute ein in weiten Aspekten normales und selbstbestimmtes Leben, aber die erlebte Angst und was sie mich gekostet hat, wird mich immer vom Großteil „der anderen“ trennen, auch wenn ich das selbst wahrscheinlich mehr spüre als meine Gegenüber. Wenn mir meine Teamleitung heute sagt „Du lässt dich so schnell verunsichern und traust dir zu wenig zu.“, dann weiß sie nicht, dass ich vor ein paar Jahren vor jeder Präsentation schlaflose Nächte hatte und keinen Satz unvorbereitet sagen konnte. Sie weiß nicht, dass ich nicht in der Lage war, irgendwo hin zu fahren (egal ob öffentlich oder mit dem Auto), ohne die Strecke vorher gemeinsam mit jemand anderem kennengelernt zu haben. Mit 20 habe ich mir nicht einmal zugetraut, Nudeln zu kochen. Und die größte, omnipräsente Angst: meinen Eltern nicht zu entsprechen. I’ve come quite a long way – dennoch werde ich immer die im Team sein, die sich die meisten Sorgen macht, angespannt ist und Kritik viel zu persönlich nimmt.

Doch vielleicht lerne ich gerade eine wichtige Sache: Ich kann diese Erlebnisse und die, die ich mal war, nicht abschütteln, auch wenn ich ihr Leben nicht mehr lebe. Sie ist dennoch ich und all die Erinnerungen, die ich als sie gemacht haben, machen meine Biografie und meine Wahrheit aus. Trotzdem kann ich mein Leben so leben, dass ich mir viele Räume selbst gestalten kann, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Selbst wenn anderen auffällt, dass ich sensibler bin als andere, ein weniger dickes Fell habe und nie die sein werde, die Stress und Belastungen einfach abschütteln kann.

Vielleicht hilft es mir, den Blickwinkel auf mich selbst zu verändern und mir selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen für den Weg, den ich gegangen bin. Meine Erwartungshaltung mir gegenüber herunterzuschrauben und zu akzeptieren, dass die Spuren meiner Erfahrungen mein Leben wahrscheinlich immer beeinflussen werden.

Die Akte meiner Biografie lag immer in der falschen Schublade. Jetzt suche ich eine neue, vielleicht eine ganz eigene. Und wenn ich die gefunden habe, dann braucht es hoffentlich kein Außen mehr, um mir die Passung zu bestätigen.

Hinterlasse eine Antwort zu Mitzi Irsaj Antwort abbrechen